植物細胞の観察 ムラサキツユクサの雄蕊 K S理科実験室 K S Science Lab

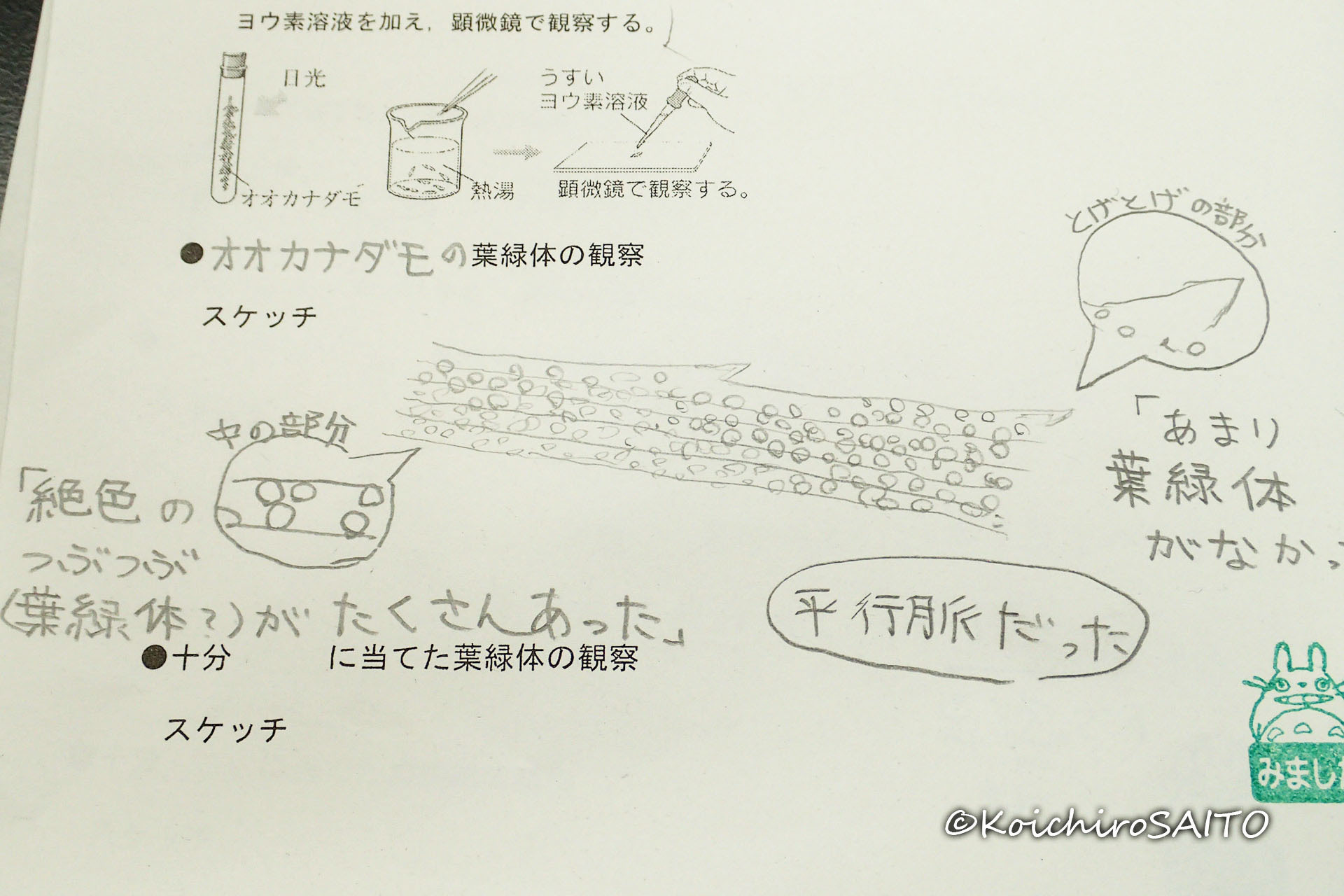

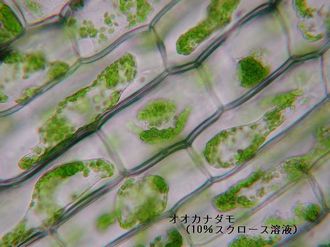

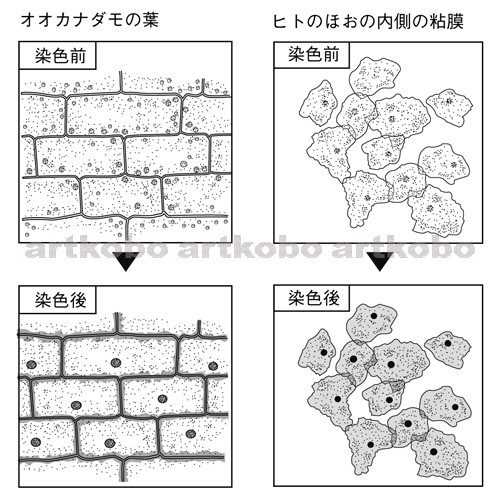

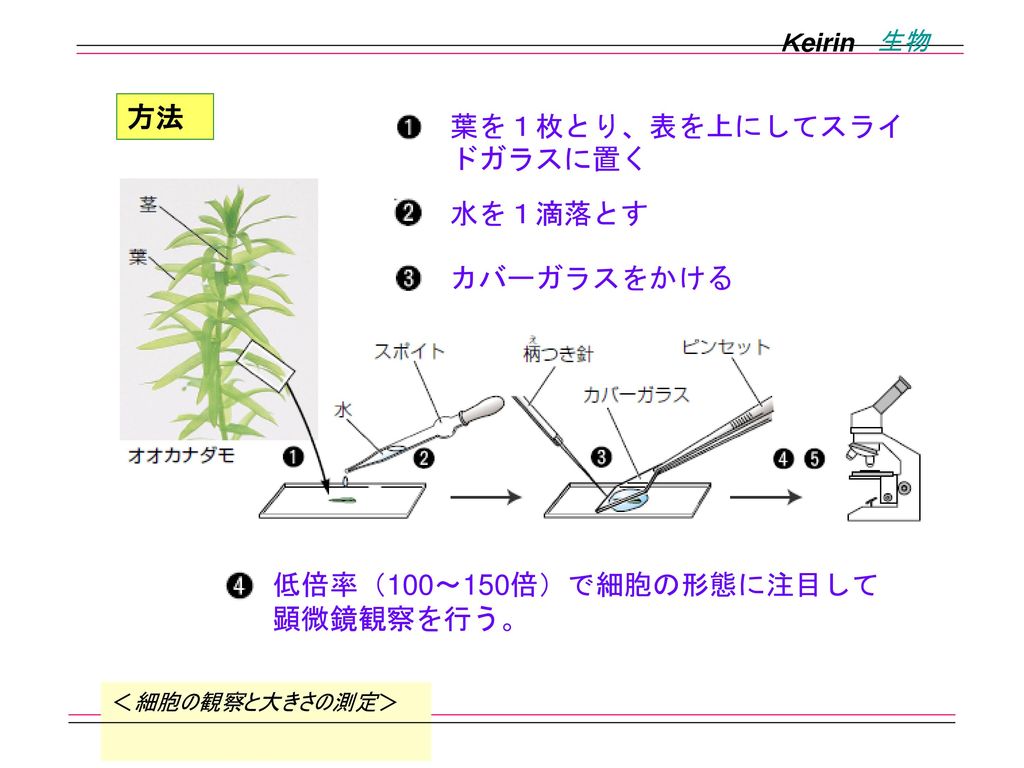

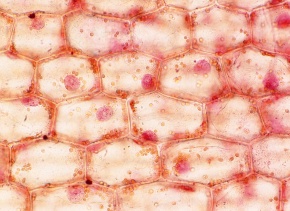

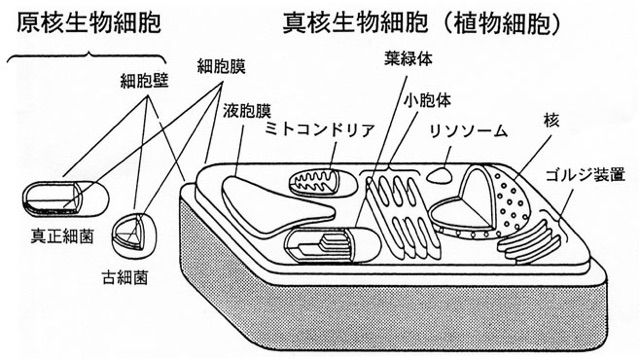

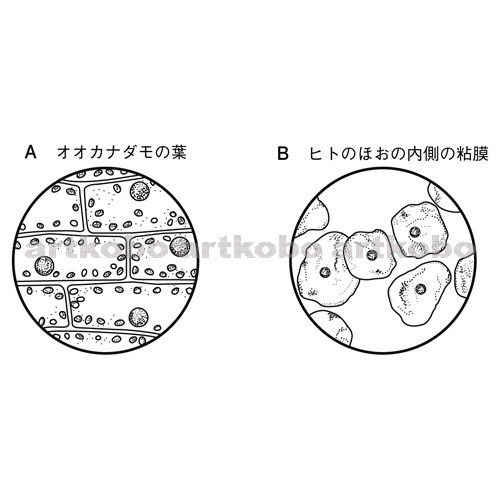

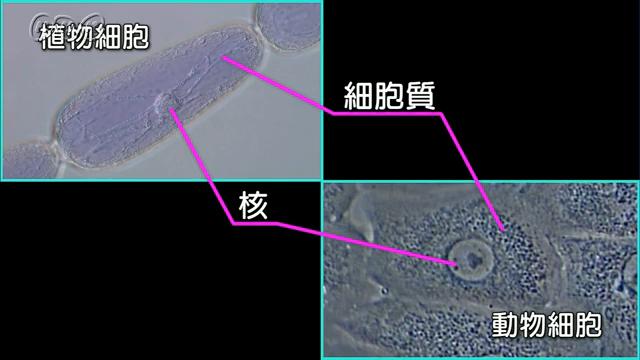

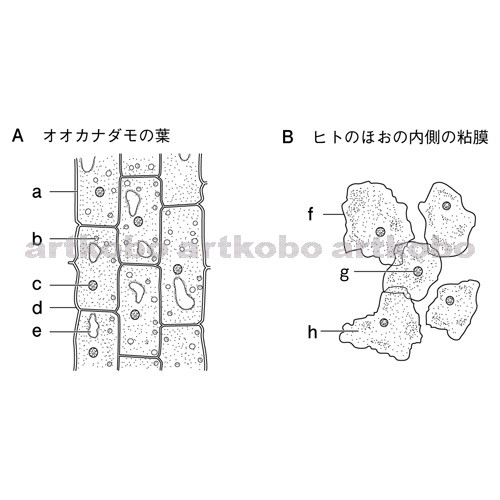

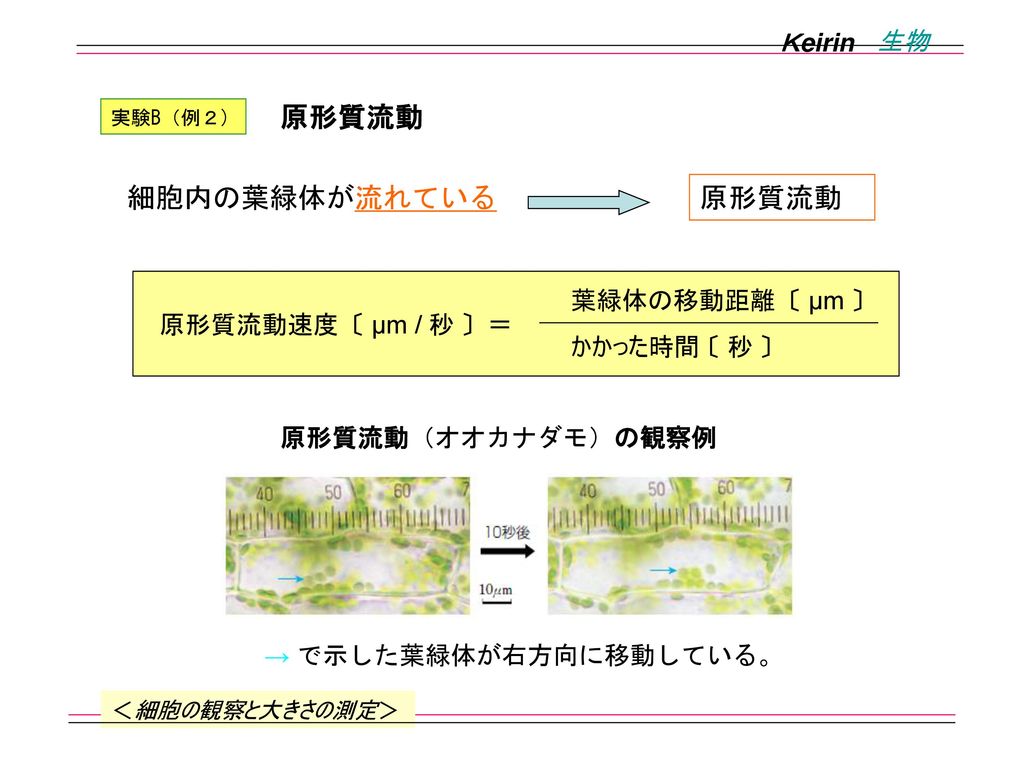

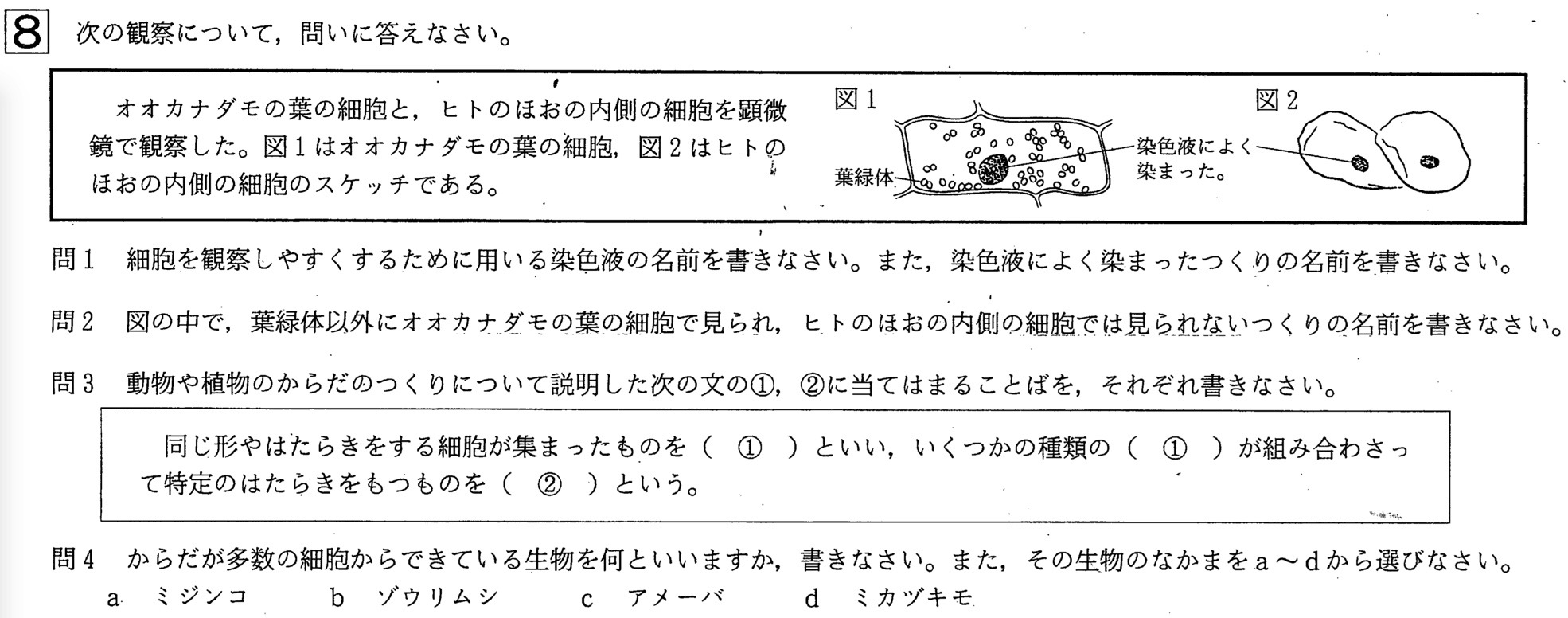

オオカナダモ の 中期の細胞は全体の細胞の何パーセントかを計算せよ。 また,この割合は何を表すと考えられるか。(答え:中期の占める時間の割合) 動物の神経組織 (12May) 方法 脊髄と小脳をHE染色したプレパラートとオスミウム銀染色をしたプレパラートを低倍率で見る。 (10×4倍その後、ほほの内側の細胞を染色して観察して、 動物細胞のつくりもスケッチしています。 オオカナダモの葉はそのまま観察できて便利なのですが いっこうに染まる気配がありません。 やはり、タマネギの方がよいのでしょうか?

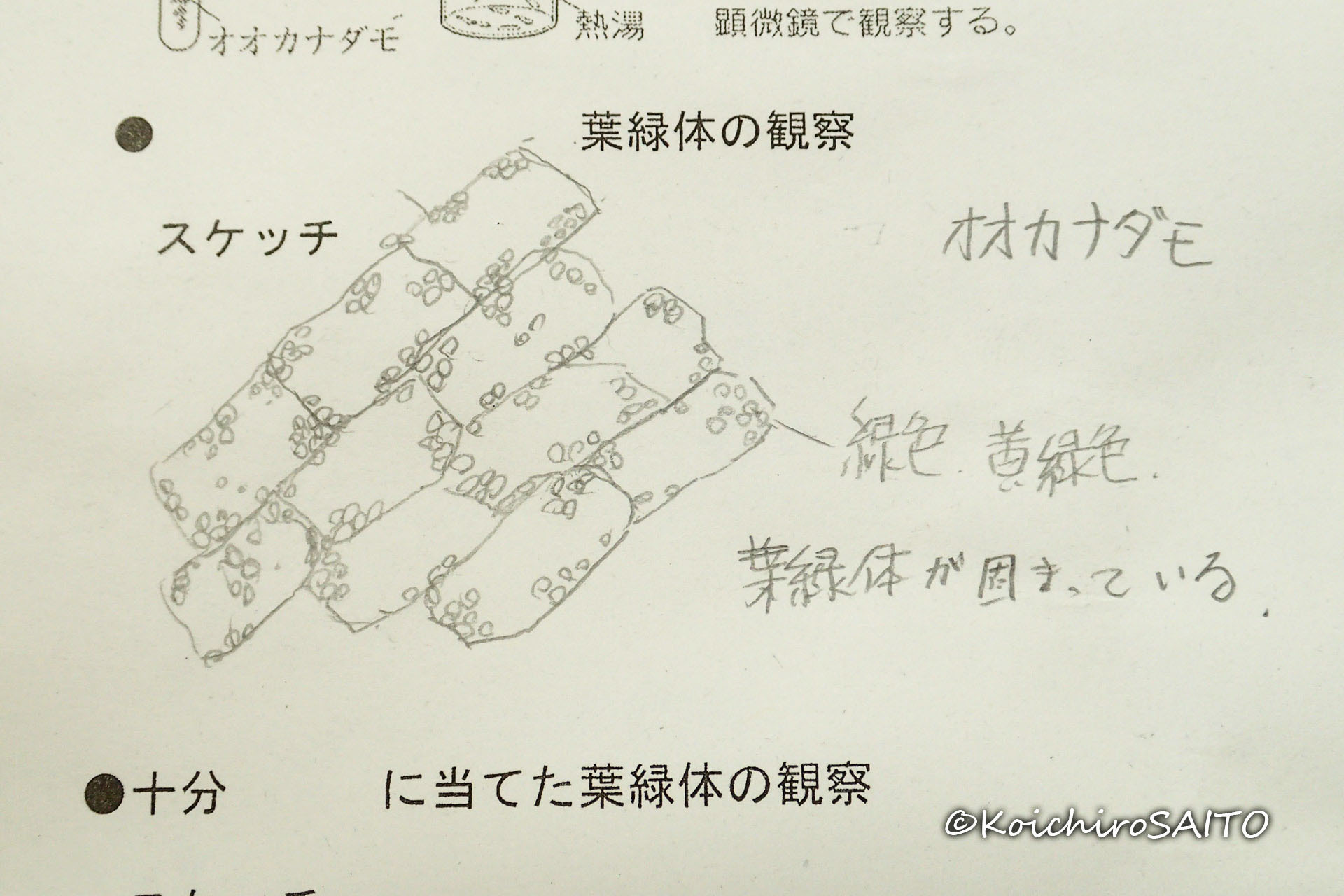

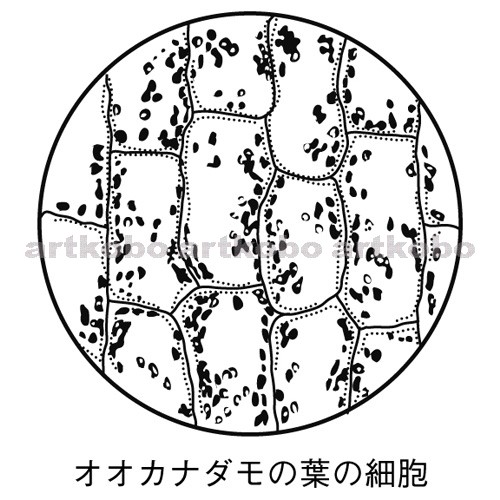

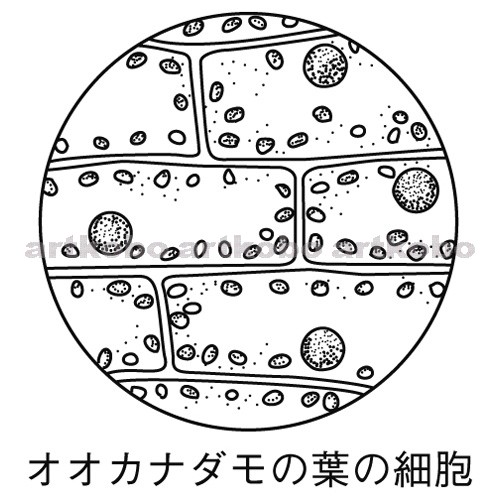

オオカナダモ 細胞 スケッチ

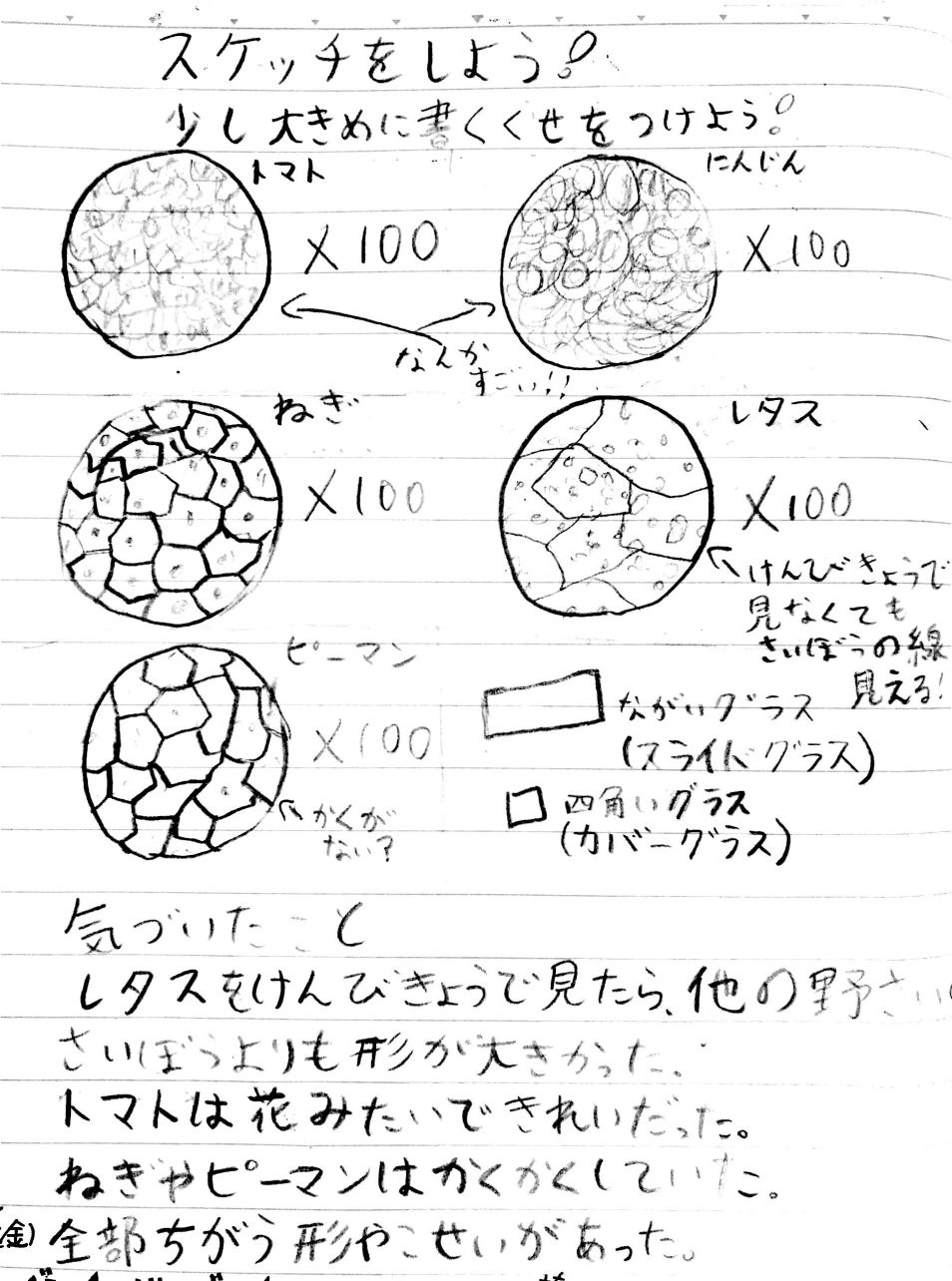

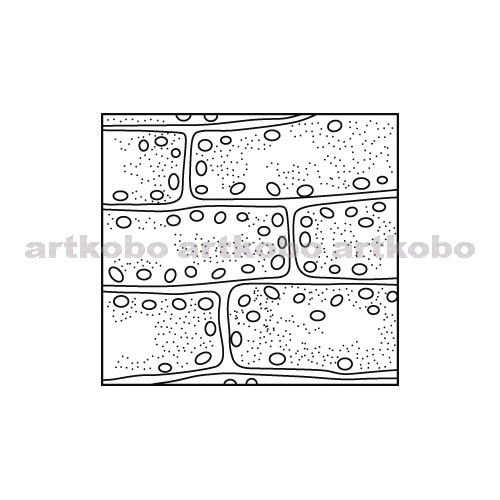

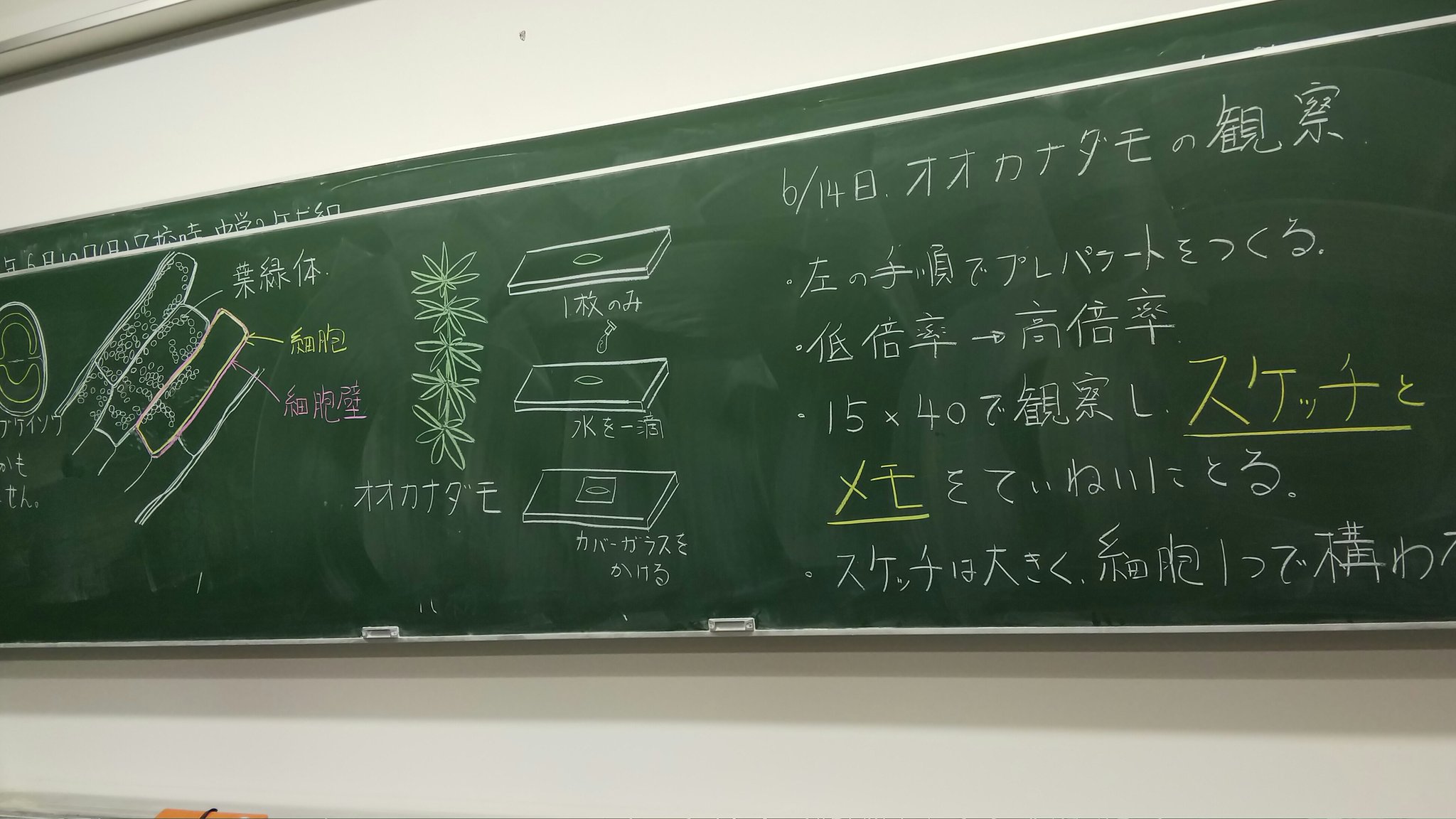

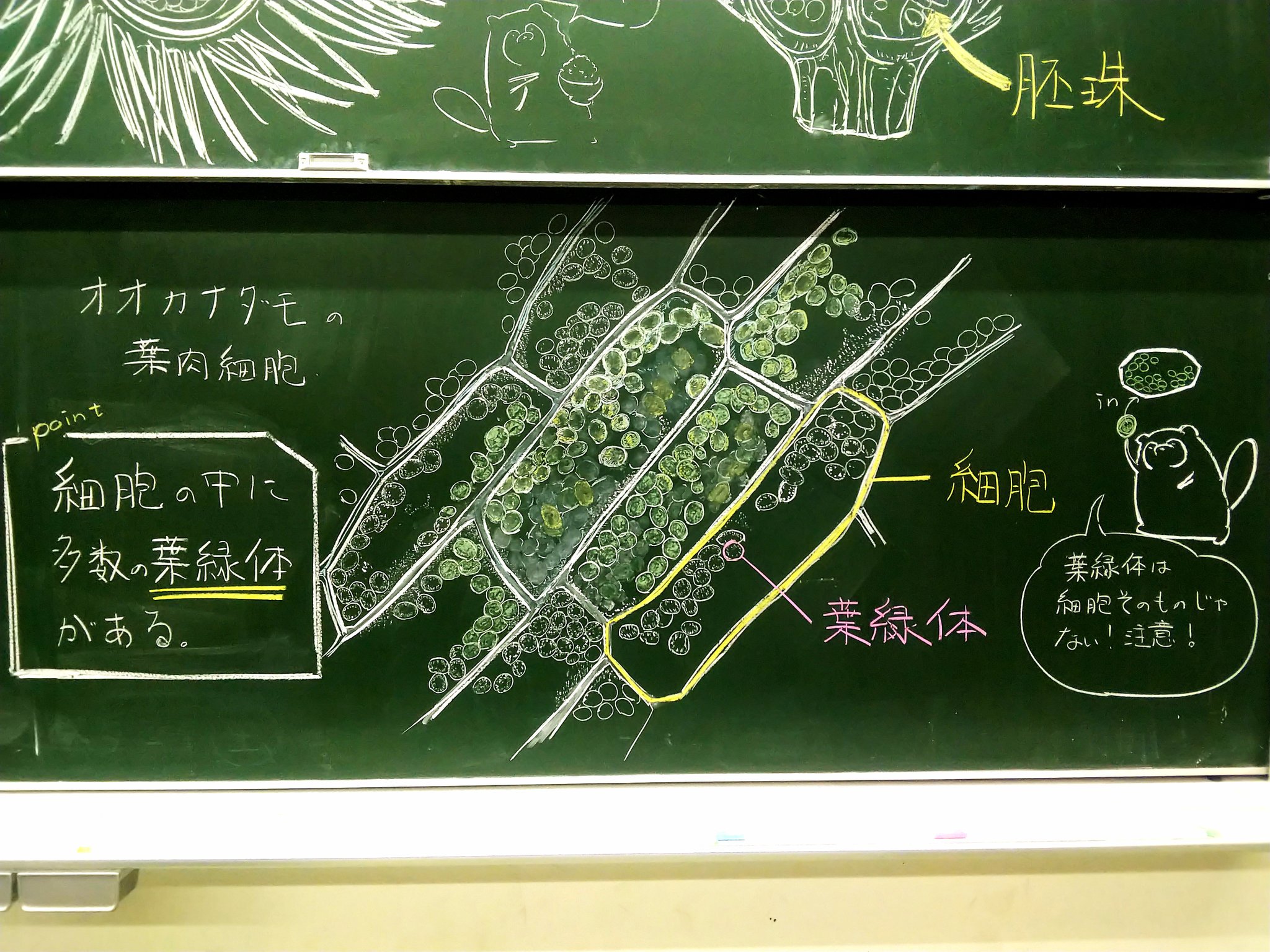

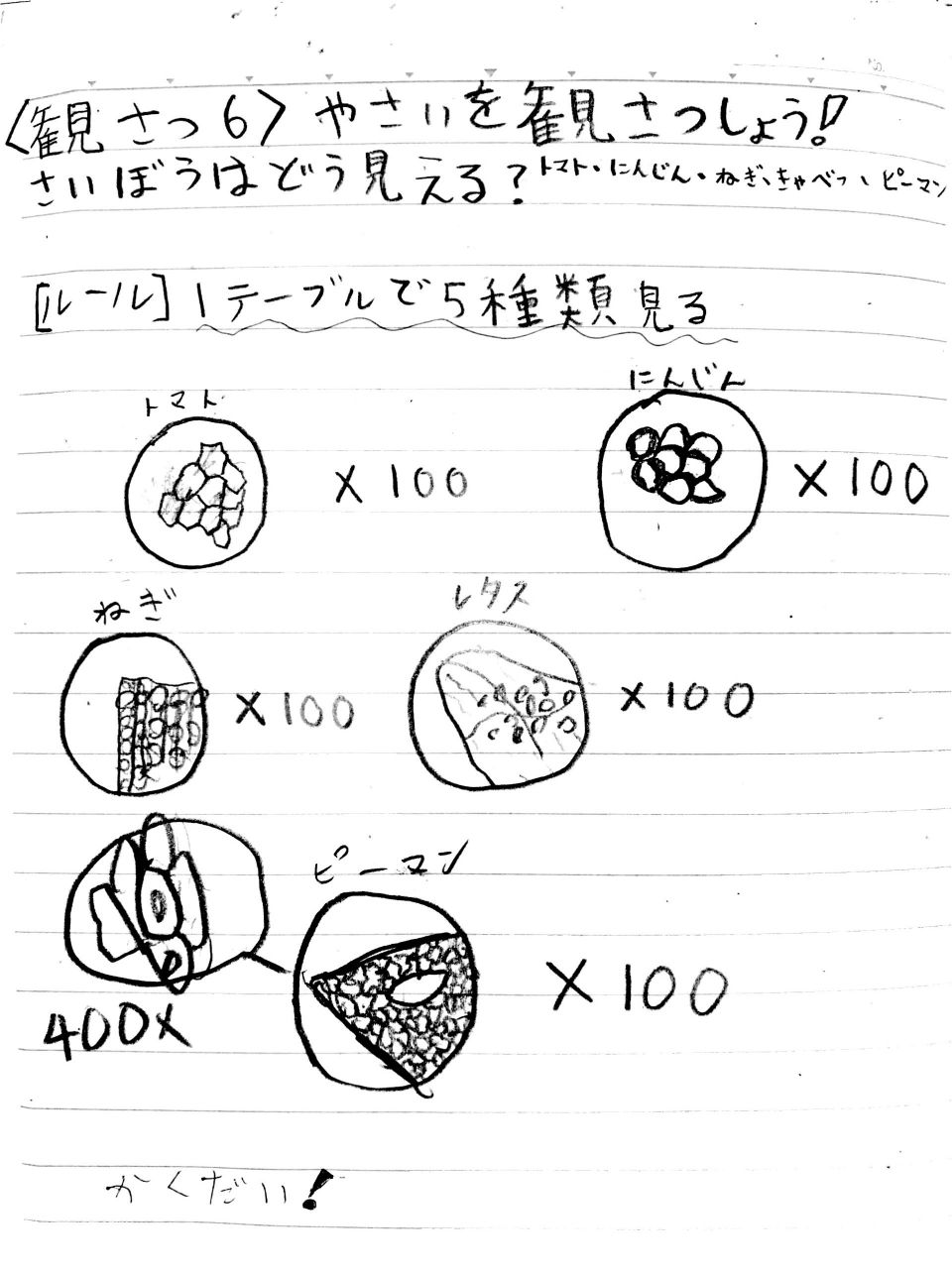

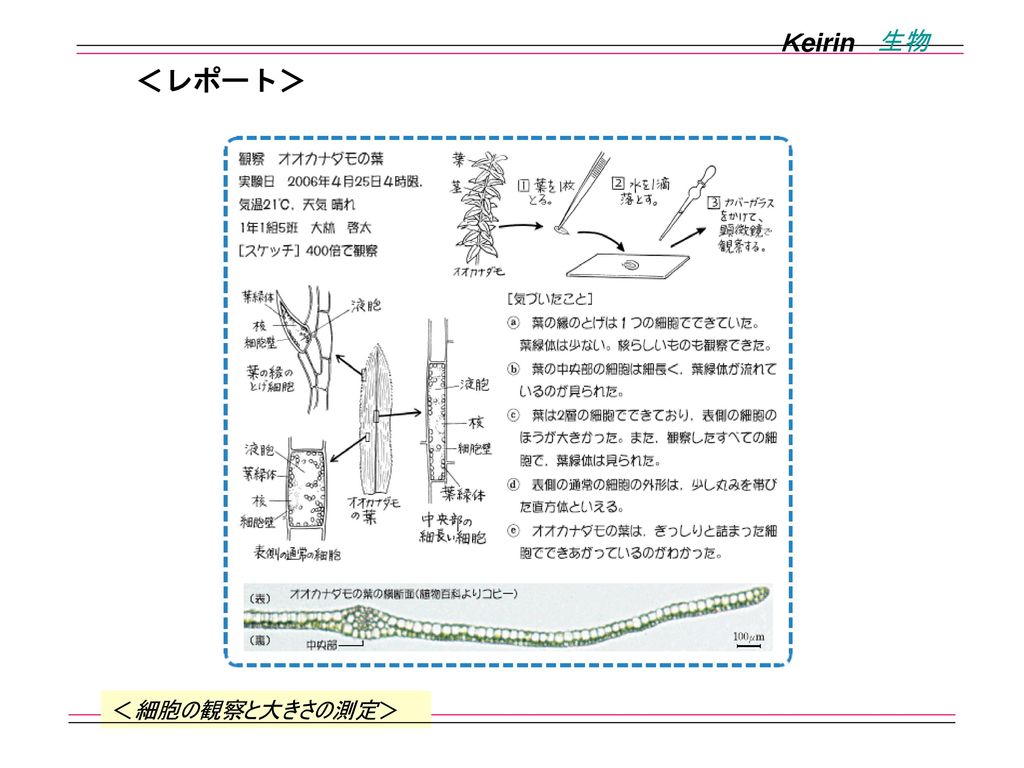

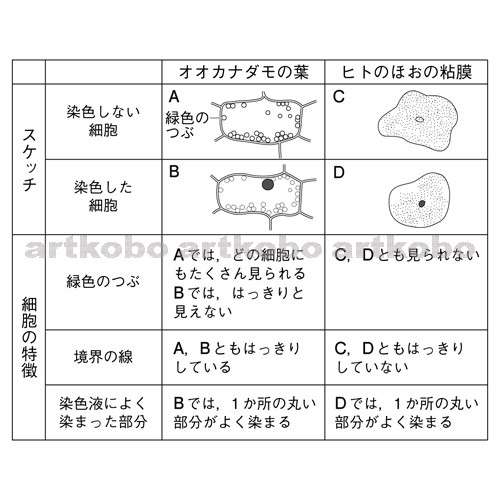

オオカナダモ 細胞 スケッチ-オオカナダモの観察 •観察スケッチをする。 •観察レポートの作成をする。 •(上記と同様) •レポートが適切に作成されている。(技) 4 動物細胞 と植物細 胞の理解 •動物細胞と植物細胞とのつくりと特徴実験B オオカナダモの2カ所の細胞をスケッチする。 それぞれがどの部位の細胞なのか記載した上で 2つの細胞にどのような違いがあるのか記述する。 各部の名称および観察して気づいた事柄を余白 に記入する。名称の記入には引き出し線を使用す

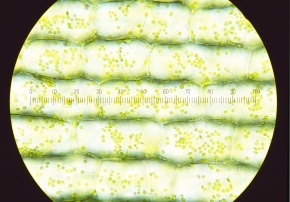

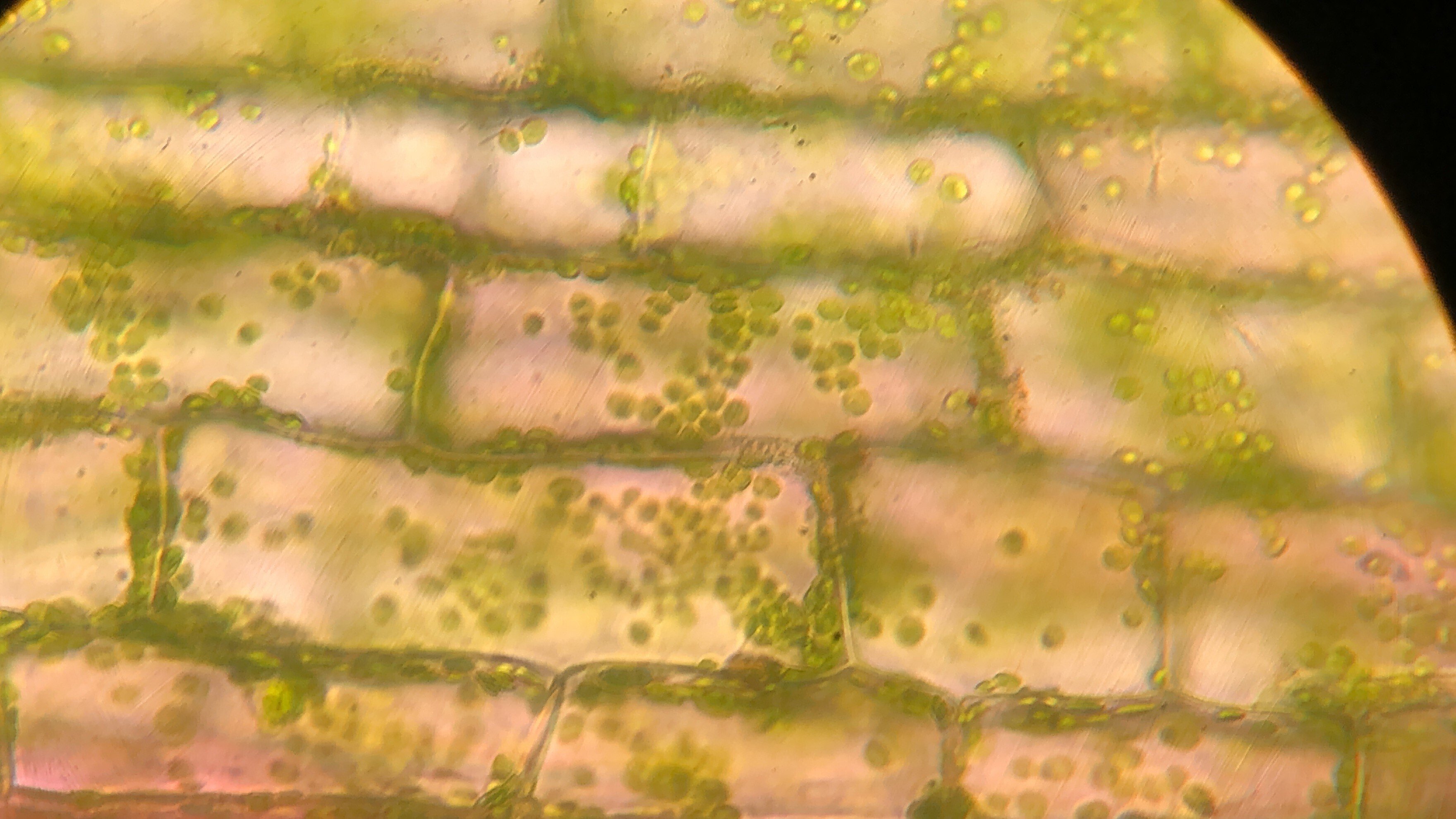

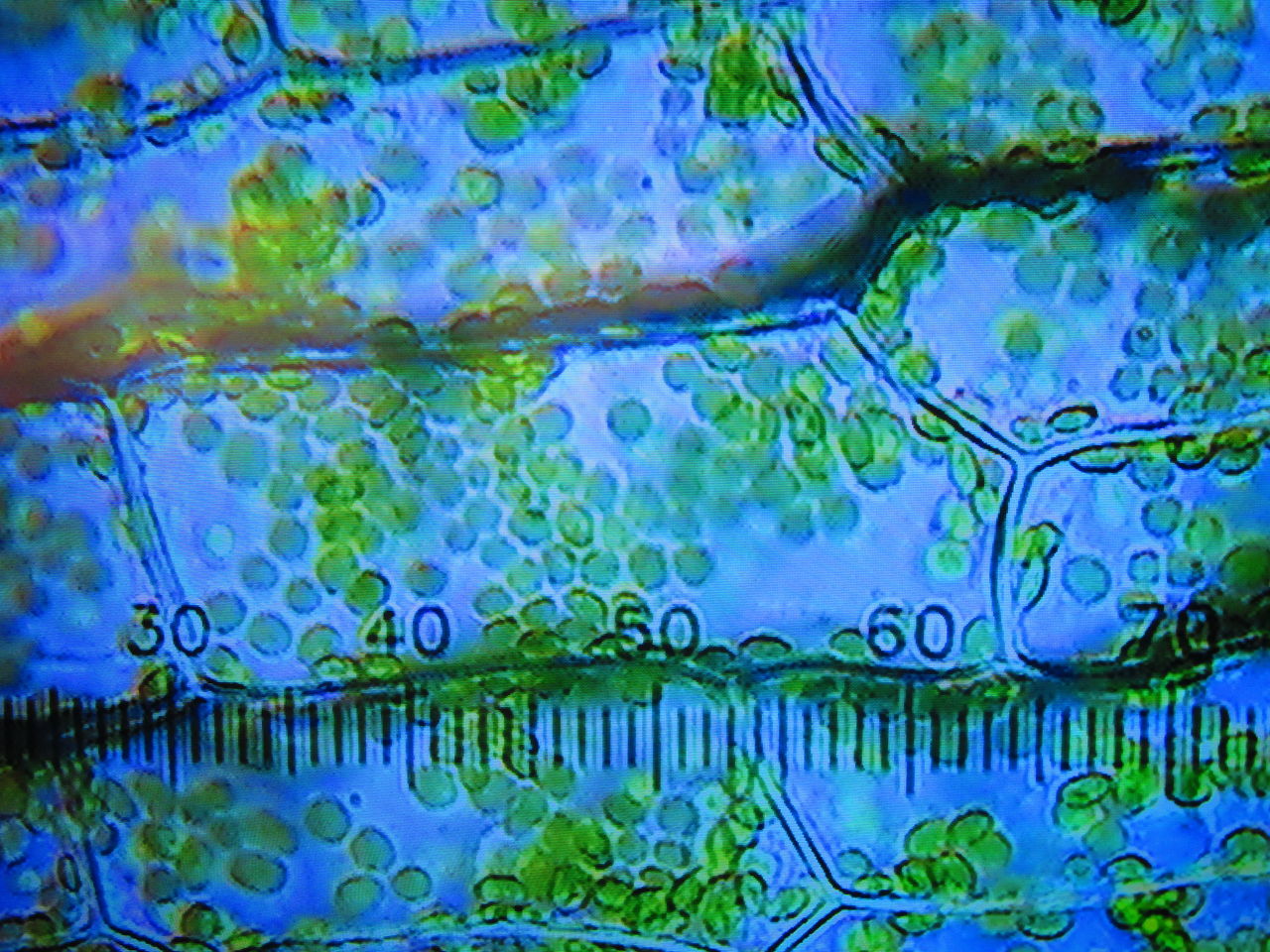

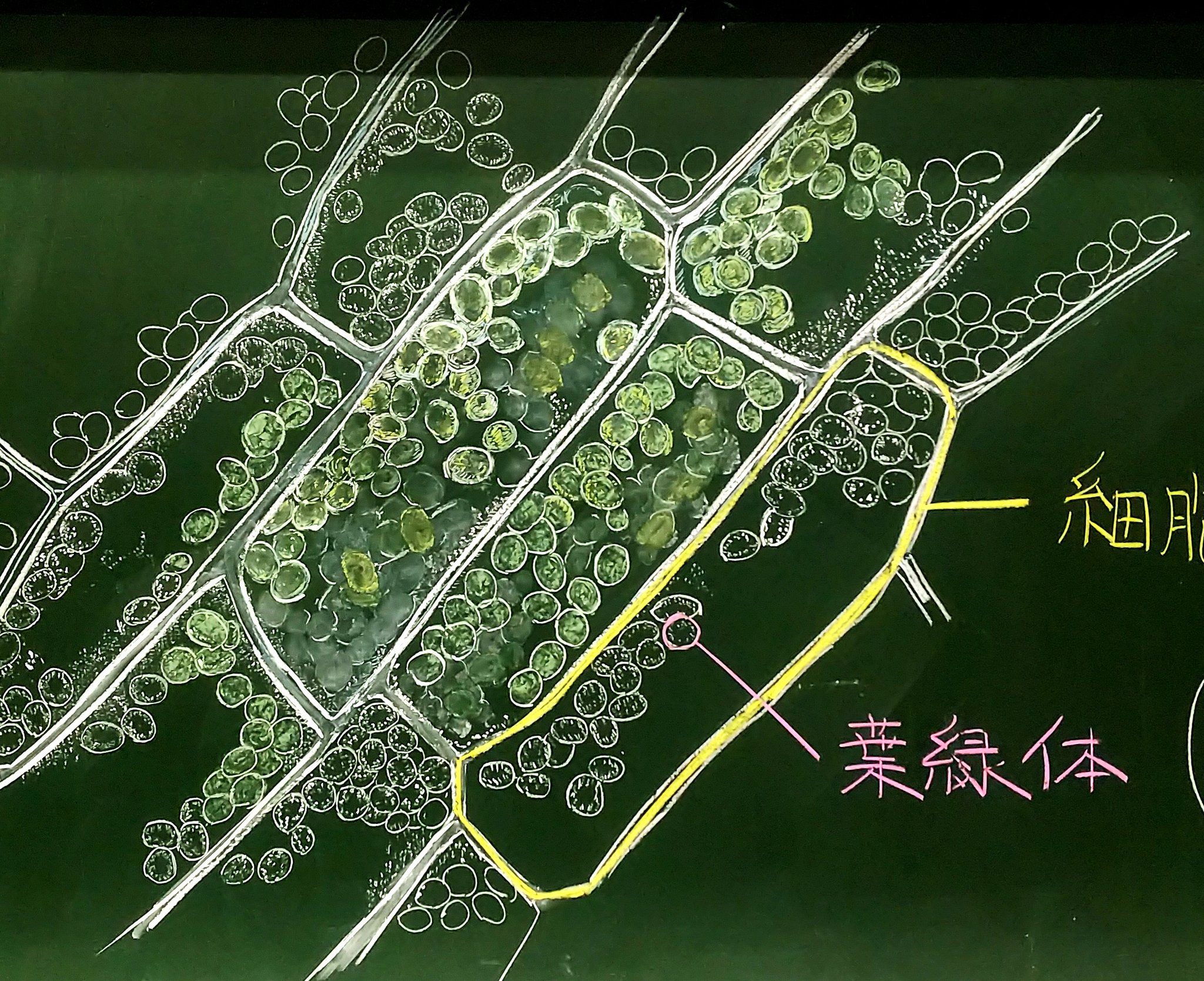

オオカナダモの観察と細胞質流動 原形質流動 なんとなく実験しています

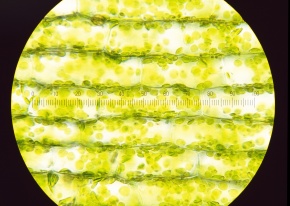

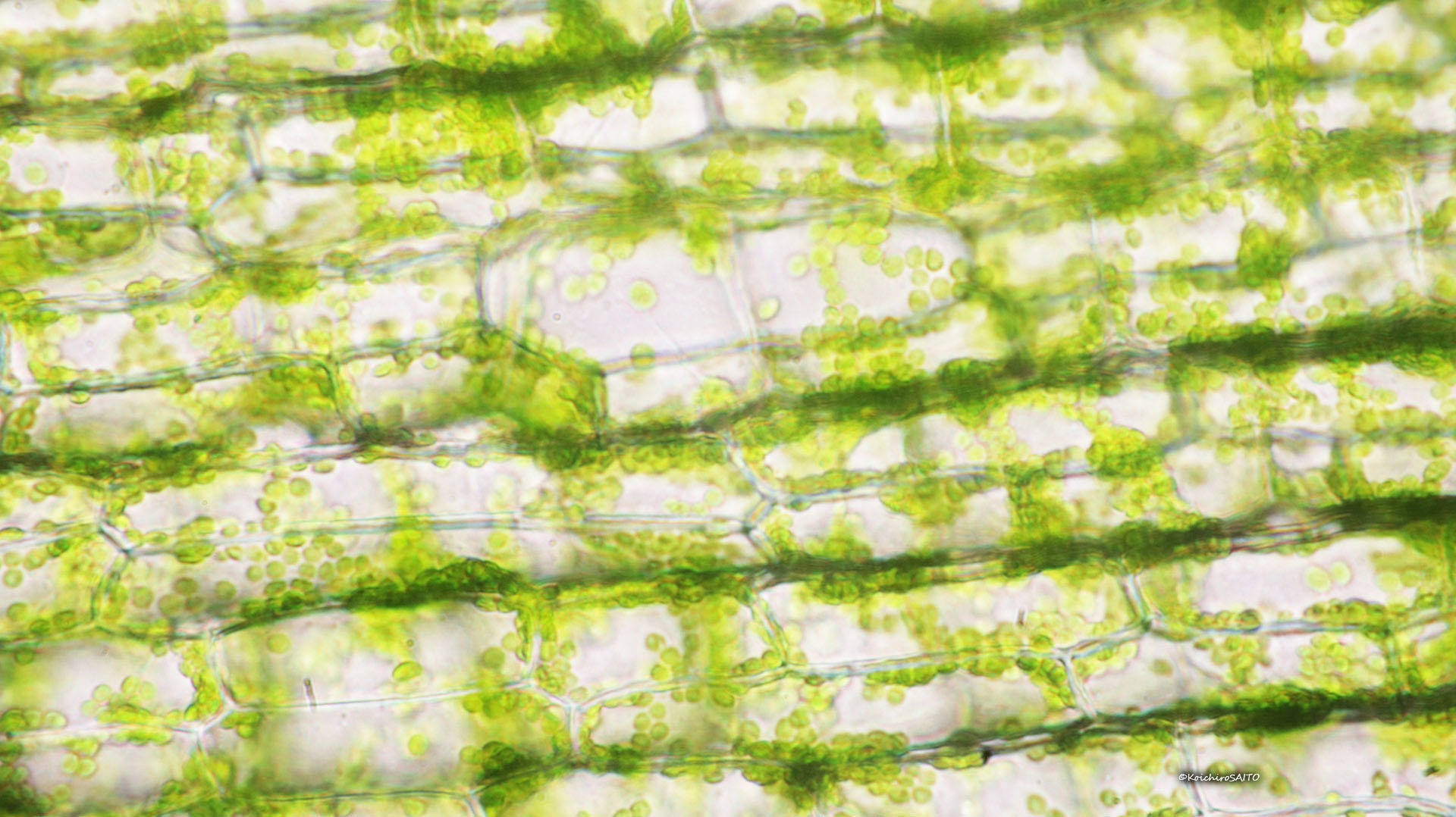

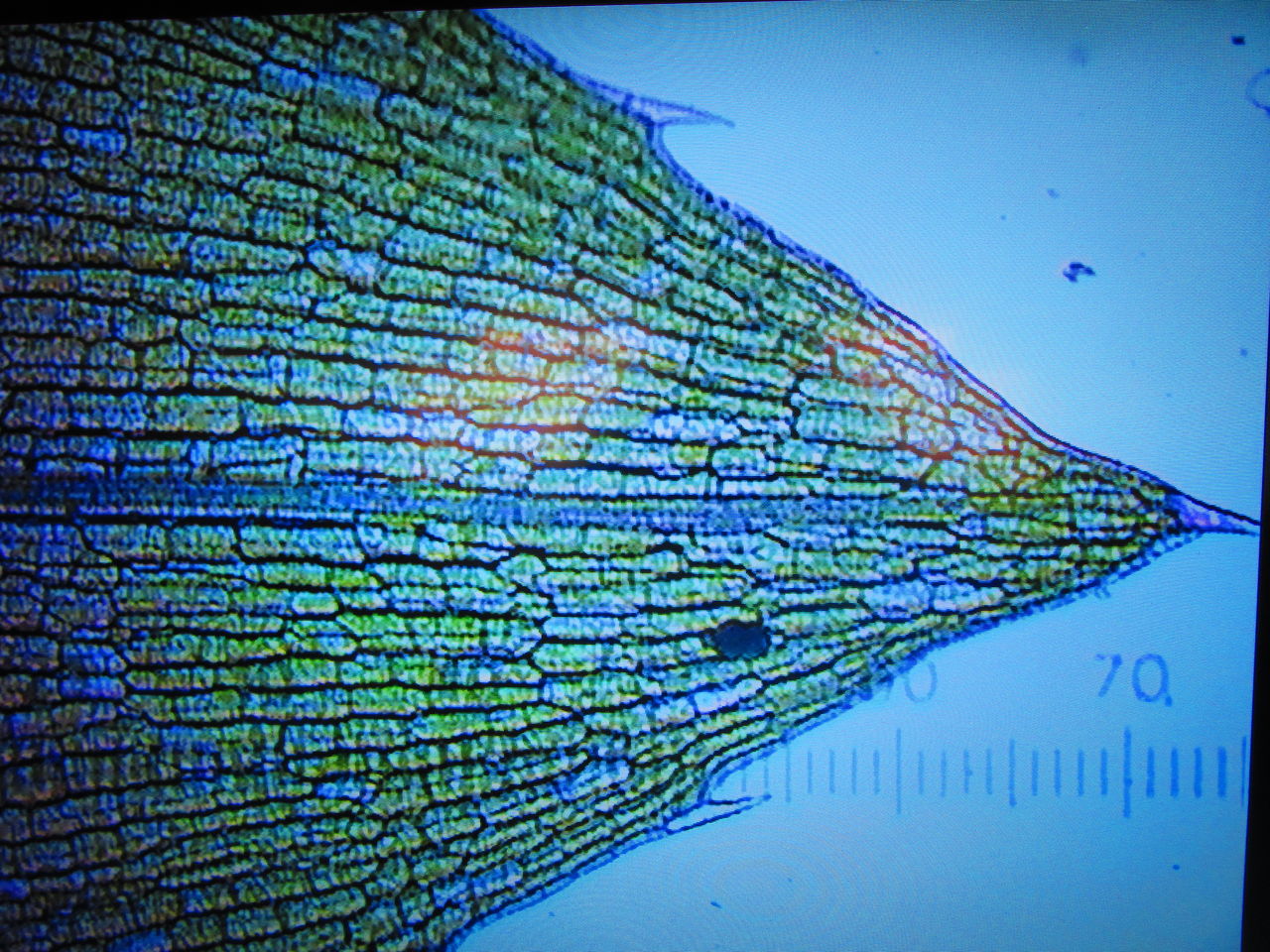

オオカナダモは2層の細胞でできている オオカナダモの葉をピントをずらしながら観察してみました。 小さな細胞の層 大きな細胞の層 顕微鏡のピントが合う範囲が一定であることをよく理解していると、ずらしながら観察し、見ているものの立体像を想像することができるようになります★細胞1個か2個を拡大してかいてみよう。たくさんの細胞をかくのではなく、1つをじっくり! タマネギの細胞(スケッチ) オオカナダモの細胞(スケッチ) ヒトの細胞(スケッチ) 植物と動物の細胞で共通すること、違うことは何だろうか?年05月22日 News 中学1年生は顕微鏡を使い方の学習をしました。 オオカナダモの葉の細胞を観察しましたが、なかなかピントが合わず、苦労しました。 実験を重ねていくうちに、よりスムーズになることでしょう。 今回が初めてのスケッチです。 PREV

よく観察して、特徴をわかりやすくノートにスケッチする。 オオカナダモの細胞を観察 準備 オオカナダモの葉1枚 顕微鏡一式 スライドガラス&カバーガラス プレパラートの作成 動物の細胞を観察 準備 ヒト(グループからクライアントを一人選出) 爪今回の実験は、オオカナダモの植物細胞と口の中の上皮細胞(動物細胞)の 観察です。オオカナダモでは葉緑体や原形質流動も観察され、 大変楽しそうでした。 スケッチも短時間で上手に仕上げられるようになってきました。 学校HPはこちら;オオカナダモの話 観察の方法について解説 教材ビデオを見せる 観察 観察活動の展開 <原形質流動> ・プレパラート作成 ・顕微鏡による観察 100倍から400倍へ ・スケッチ <原形質分離> ・食塩水の滴下 ・顕微鏡による観察 ・スケッチ 像が得られない

オオカナダモ 細胞 スケッチのギャラリー

各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます

|  | |

| ||

|  | |

「オオカナダモ 細胞 スケッチ」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

| ||

「オオカナダモ 細胞 スケッチ」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  | |

「オオカナダモ 細胞 スケッチ」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

| ||

|  | |

「オオカナダモ 細胞 スケッチ」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  | |

| ||

「オオカナダモ 細胞 スケッチ」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  |  |

「オオカナダモ 細胞 スケッチ」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

| ||

「オオカナダモ 細胞 スケッチ」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

| ||

|  | |

| ||

「オオカナダモ 細胞 スケッチ」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

| ||

| ||

「オオカナダモ 細胞 スケッチ」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  | |

「オオカナダモ 細胞 スケッチ」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

| ||

|  | |

「オオカナダモ 細胞 スケッチ」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

| ||

中学校理科で定番の生物材料、オオカナダモ。 細胞の観察、光合成実験と使われます。 また時期が来ると花も咲かせます。 まずは染色等をせずそのまま観察してみます。 次に、酢酸オルセインで染色して観察してみました。 花は水面から上にBさん そのように見えるということは, 観察したオオカナダモの葉は 2 層の細胞でできてい るということじゃないかな。ホウセンカやアサガオの葉とはかなり人違うなぁ。 aさん そういえば, 以前,ホウセンカの葉で気孔の観察をしたね。 bさん そうそう。 気孔をつくっている細胞は, ほかの

Incoming Term: オオカナダモ 細胞 スケッチ,

0 件のコメント:

コメントを投稿